各部位の腫瘍について

|

頭頸部腫瘍とは

①手術療法

|

頭頸部腫瘍は口腔・咽頭・喉頭・甲状腺・頸部食道・頸部・鼻副鼻腔・唾液腺・耳などに発生する腫瘍をさします。悪性腫瘍に対する手術療法では、腫瘍のみならず正常な組織の一部を含めた切除が必要になります。腫瘍の位置や大きさによって様々ですが、咀嚼・嚥下・構音・発声・味覚・嗅覚・聴覚といった機能のみならず、顔や首の変形や麻痺といった整容面にも影響が及びます。東北大学頭頸部腫瘍センターではそれぞれの診療科の得意分野をいかした合同手術を毎週行っており、病気を治すことと機能を保つことの両立をめざしております。 |

|

| 1)早期喉頭がん・咽頭がんに対する経口的手術 | |

|

|

| 早期喉頭がん | 経口的削除後 |

|

|

| 早期喉頭がん | 内視鏡切除後 |

|

早期喉頭がん・咽頭がんを対象に経口的顕微鏡・内視鏡手術を積極的に取り入れております。従来の治療に比べ、治療期間や体への負担が少なくなることが期待できます。 |

|

|

2) 進行口腔がんに対する医科歯科合同手術 |

|

|

|

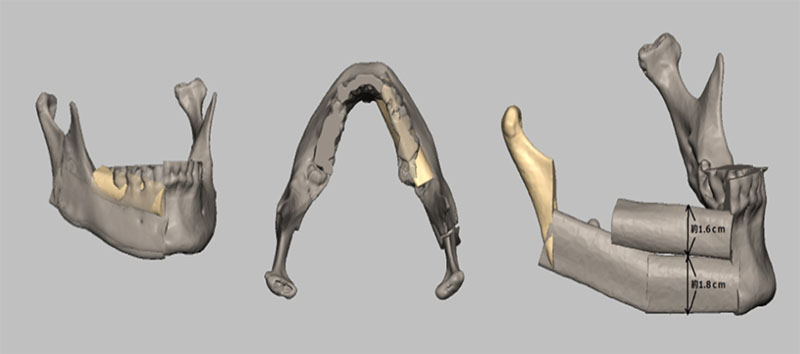

| 口腔がん再建手術前の3Dシュミレーションモデル | |

|

下顎骨の切除を要する進行口腔がんに対して、医科歯科合同で手術を行っております。合同手術をはじめた前と比べ、術後の摂食・嚥下機能や下顎の変形とい った整容面で優れた成績が得られております。 |

|

|

3) 進行喉頭がんに対する喉頭全摘術後の音声再建術 |

|

|

|

| 喉頭摘出術後 | 気管食道シャント |

|

進行喉頭がん・下咽頭がんでは根治のために喉頭全摘手術を選択することがあります。喉頭全摘術後は声が出せなくなりますが、希望する方には気管食道シ ャント手術(Provox®)による音声再獲得の支援を行っております。 |

|

|

4)化学療法について |

|

|

当科では進行・再発癌に対する化学療法として可能な場合、化学療法、免疫療法を行っています。腫瘍内科と連携の上、エビデンスに基づいた世界標準治療をベースに治療を行っております。また、多数の治験、臨床試験も行っております。 |

|

頭頸部がんの治療法(手術療法)

②放射線治療

| 体外放射線治療 | |

|

放射線治療用のX線や電子線を発生させる最も一般的な装置リニアック(図1)を用いて実施します。 頭頸部癌患者さんへの術後放射線治療・根治的放射線治療にはほぼ全例で強度変調放射線治療を用いて行っています。副作用の軽減と根治性の向上が得られています。 治療中に動いたりしますと、ミリ単位で位置合わせをしているため放射線を当てる場所がずれてしまうことになります。それをふせぐために写真のような固定具(図2)と言われるお面を作成し、これを毎回かぶってもらって治療をします。1日1回ずつ10分程度の治療を平日連日続けます。術後放射線治療の場合は33回程度、根治的放射線治療の場合は35回程度となります。多くの場合は効果は高めるために同時に抗がん剤の併用を行います。 |

|

|

|

| 図1 当院リニアック | 図2 頭頸部用固定具 |

|

|

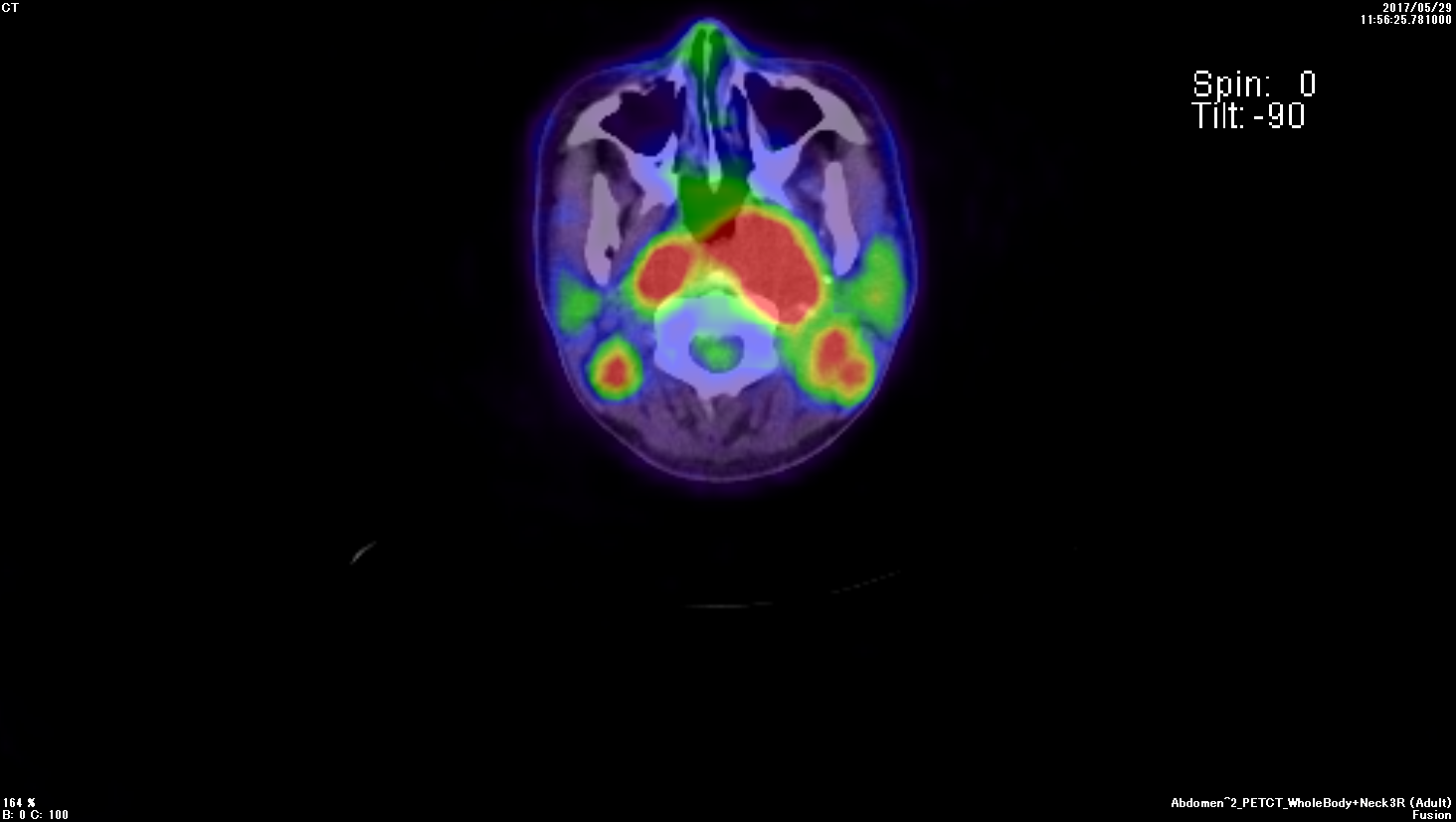

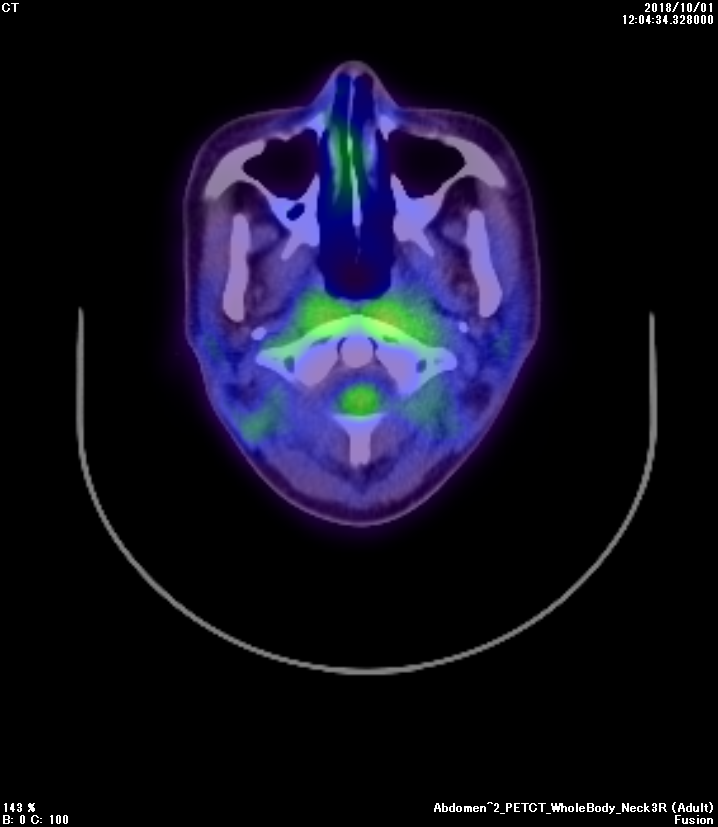

| 図3 治療前上咽頭癌 (赤い部分が悪性腫瘍) | 図4 上咽頭癌治療後完全寛解 |

密封小線源治療 |

|

|

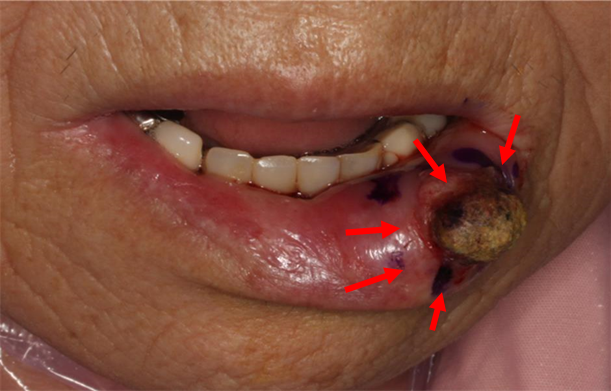

腫瘍の直径が3cm程度であり、厚みが1cm以下のもので、体表からアプローチ可能な部位であれば放射線同位元素であるAu-198が密封された小さなシードといわれる線源(図5)を局所麻酔下で永久刺入する治療を行っています。この治療では3~7日程度の隔離が必要となります。そのためご自分一人で日常生活が送れる方しかこの治療を受けることはできません。この治療法は周囲への影響は少ないのですが、病巣の周囲に限局した炎症反応が刺入後5日目あたりから出てきます(放射線粘膜炎)。これは必ずと言ってよいほど出る副作用ですが、その後数週間で自然治癒します。まれに顎骨壊死を起こすことも報告されていますが、周囲への影響を最小限に抑えるべく当院の歯科部門に協力してもらい、埋め込んだシードから距離をとるためのスペーサーを作成してもらうことをしています。当院ではこれまでこの治療による顎骨壊死が起きたことはありません。 |

|

|

|

| 図5 密封小線源治療(Au-198) | 図6 治療前口唇癌 |

|

|

| 図7 密封小線源治療後5年経過 | |

非密封小線源治療 |

|

|

甲状腺分化癌(主に乳頭癌や濾胞癌)に対して行われるI-131内用療法は最も広く行われ、かつ歴史のある治療法です。当院では1960年代以降、これまでに1000症例に及ぶ治療を行っています。甲状腺分化癌にはこのヨウ素を取り込むという甲状腺本来の性質を有している場合が多く認められます。そこで放射線を放出するヨウ素(I-131)のカプセル(図8)を内服することによりI-131が病変内に取り込まれ、かつここから放出される放射線(β線)がそれほど遠くまで飛んで行かない特徴を有していることから、病変部に集中して放射線を照射することができるのです。ただし、β線の他に遠くまで飛んでいく性質のあるγ線もわずかに混ざっています。そのため内服された患者様からご家族など第三者への被ばくの問題が生じることになります。そのための法律で決まっている程度まで体内の放射線が減衰するまで4日程度隔離されます。この治療は6週間前から甲状腺ホルモン剤の休薬などの準備が必要です。 |

|

|

|

| 図8 I-131のカプセル | |

頭頸部がんの治療法(放射線治療)

③化学療法

| ■薬物療法 | |

|

頭頸部がんの治療において、薬物療法は局所進行あるいは再発・転移のがんを有する患者さんを対象に行われます。薬物療法は薬剤の副作用の問題から、全身状態や臓器機能などを確認し、治療によるメリットとデメリットのバランスを考慮したうえで行います。免疫療法や分子標的治療薬など新しい治療薬が登場し、短期間で標準治療が進歩、変遷している領域です。 |

|

| 1.局所進行例に対する薬物療法 | |

|

【化学放射線療法】 放射線の効果を増強する目的と、放射線の照射野外の潜在的ながん細胞を制御することを目的に行われます。使用される薬剤はシスプラチン(白金製剤)が主となりますが、腎機能障害がある場合にはセツキシマブ(上皮成長因子受容体を標的とした抗体薬)が選択されることもあります。 |

|

| 2.再発・移転例に対する薬物療法 | |

|

腫瘍の縮小とそれによる症状の改善、そしてがんの制御による延命が治療の目的となります。 【1次治療】 がんの組織を用いてCPS(Combined Positive Score)という腫瘍免疫に関わる分子についてのスコアを算出し治療法の選定に役立てます。免疫チェックポイント阻害薬を含んだ薬物療法が第一選択となり、ペンブロリズマブ+5FU+白金製剤の併用療法あるいはペンブロリズマブ単独療法が選択されます。CPSが1未満の場合には、セツキシマブ+5FU+白金製剤の併用療法も選択肢になります。 【2次治療】 1次治療で免疫チェックポイント阻害薬が使用されていない場合には、免疫チェックポイント阻害薬ニボルマブが使用されます。そうでない場合にはパクリタキセルやドセタキセルが使用されます。 |

|

| 3.遺伝子パネル検査 | |

|

腫瘍組織や血液を用いて、一度に多くの遺伝子を調べます。検出された遺伝子変異に応じて効果が期待できる薬があるかどうか複数の専門家で構成される委員会(エキスパートパネル)によって検討します。 |

頭頸部がんの治療法(薬物療法)

④口腔健康管理

| ■周術期口腔健康管理 | |

|

2007年に「がん対策基本法」に基づき策定された「がん対策推進基本計画」は、2012年に改訂され、「各種がん治療の副作用・合併症の予防や軽減など、患者の更なる生活の質の向上を目指し、医科歯科連携による口腔ケアの推進を始め、食事療法などによる栄養管理やリハビリテーションの推進など、職種間連携を推進する。」という一文が加えられ、医科歯科連携の充実が盛り込まれました。東北大学病院歯科部門では、2015年に周術期口腔支援センターを設置し、入院患者の口腔管理をそれぞれの専門職が一体となって取り組み、迅速に対応出来る体制を整備しました。さらに2017年より、入退院センターと連携し、患者の手術入院の日時が決まった時点で入退院センターから周術期口腔支援センター(現周術期口腔健康管理部)へ患者を紹介していただくシステムを構築し、より早期に患者の口腔精査を行うことで、充実した医科歯科連携ならびに口腔管理を可能としました。2021年より、増え続ける医科からの紹介患者に対応すべく、「周術期口腔健康管理部」に名称を変更し、専任の歯科医師を配置しました。 |

|

| ■診療の特色 |

|

| 手術前後の口腔管理 | |

|

口腔内には多くの口腔内細菌が存在しています。この細菌が傷口から体に侵入すると、手術後の肺炎や手術部位の感染を引き起こすことがあり、せっかくの手術がうまくいかない原因となり、入院日数が伸びることがあります。そのため、手術前後に口腔内を清潔にすることで、手術後の早期回復に貢献します。 また、動揺の著しい歯があると、全身麻酔をかける際に誤って歯が抜けてしまうことがあります。さらに、痛みのある歯を放置していたり、合わない義歯を使用していると食事の摂取が困難となり、術後の回復が遅れることもあります。そのため、手術前に口腔の精査を行い、必要な歯科治療を行います。 |

|

| がん治療に対する口腔支持療法 | |

|

がん治療における化学療法や放射線療法では、口の中が荒れる(口内炎)、口が乾く、味がしない、カンジダやヘルペスといった感染症など、様々な症状が副作用(有害事象)として口に生じます。特に、口内炎が悪化すると、継続した痛みに悩まされ食事をすることも難しくなるなど、治療中のQOLが大きく低下してしまいます。さらに、重症化の程度によっては治療を中断しなければならないこともあり、時にがん治療の効果にも影響してきます。しかし、治療前から適切に自身でお口をお手入れしたり、専門スタッフによるお口のケアを行うことで、ある程度、発症や重症化を防いだり、治癒を早めたりすることができます。歯科部門では医科と連携し、がん治療およびお口の状況に合わせた口腔管理を行うことによって皆様のがん治療が円滑に進むよう支援しています。 また、治療後にも放射線により骨の病気やむし歯などが生じることがあり、その予防のために定期的な歯科通院が重要となります。治療後も安心して歯科治療を受け、お口の健康を保てるよう、地域の歯科医院とも連携し支援していきます。 詳しい内容は、歯科部門・口腔支持療法科のホームページをご参照下さい。 https://www.hosp.tohoku.ac.jp/departments/d2101/ |

|

| 手術後の顎顔面補綴 | |

|

顎顔面補綴は手術などによって、口腔を形作る骨や組織(歯ぐきや顎)の一部、顔面(目、耳、鼻、頬など)の一部を失った方を対象としております。診療では、歯だけでなく顎や顔面の部分をも含めて修復する特殊な義歯や装置である顎義歯や顔面エピテーゼ(自費診療)により補填、修復することにより、その形態と機能の回復を図っています。顎顔面補綴治療により、食物の咀嚼、飲み込み、会話が可能となり、さらには容貌が再建され審美性および精神面が回復することから、患者さんの社会復帰・QOLの向上を期待することができます。顎顔面補綴は、上・下顎骨の欠損部を非観血的にあるいは手術等の併用により人工物で補填する顎補綴と、顔表面を含む実質欠損部を補填修復する顔面補綴(自費診療)よりなります。 詳しい内容は、歯科部門・顎顔面口腔再建治療部のホームページをご参照下さい。 https://www.hosp.tohoku.ac.jp/departments/d3217/" |

周術期口腔支援センター

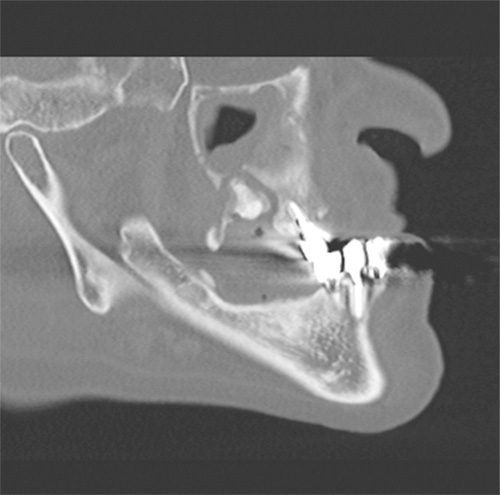

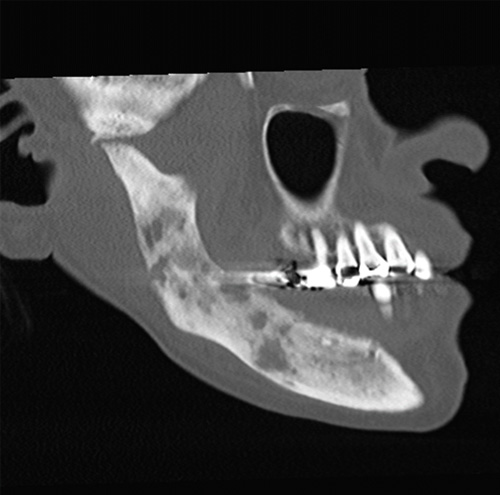

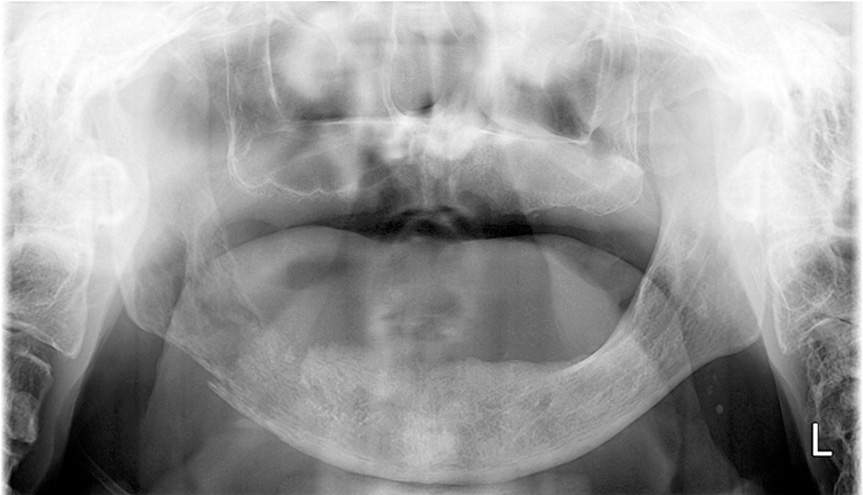

⑤放射線治療性顎骨壊死について

| |

|

放射線性顎骨壊死のCTおよびレントゲン写真(左上写真:上顎の顎骨壊死、右上写真:下顎の顎骨壊死、下写真:骨折を伴う下顎の顎骨壊死) |

|

|

|

|

|

頭頸部がん化学放射線療法のご案内について

|