センター長 川上 尚人

当センターは、東北地方初の包括的(診療科・職種横断的)な化学療法センターとして、平成16年に稼働を開始しました。外来と入院を含む病院全体の化学療法管理を一括して行い、日常の外来抗がん剤治療だけでなく、企業治験や医師主導治験といった臨床研究の実施場所としても機能しています。センター内には専用の調剤室と35床の治療室(小児治療スペース1床含む)があり、1名の専任医師、12名の看護師(看護師長およびがん化学療法看護認定看護師1名を含む)、7名の薬剤師が勤務する体制で運営されています。また、隣接する腫瘍内科外来では、常時複数の腫瘍内科医(がん薬物療法専門医9名含む)が診療を行っています。

現在、当センターの利用診療科は20科にのぼり、令和5年度の年間利用延べ患者数は15,079名(1か月平均1,257名)となっています。当センターの特徴として、医師、薬剤師、看護師によるチーム医療が挙げられます。このチーム医療の推進は、平成24年6月に策定された日本の第2期がん対策推進基本計画において重要視され、副作用のモニタリングや副作用対策を多職種チームで取り組んでいます。今後も患者さんの利便性向上を目指し、さらなる改善を図る予定です。

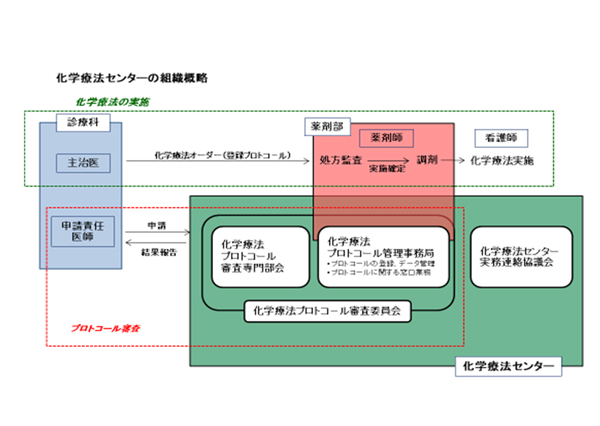

最近の取り組みとしては、呼吸数の全例測定やシミュレーションによる急変予兆の強化、薬剤師による服薬指導の強化と医師への情報提供、治療開始時からの栄養士による栄養指導、専従医師の救命救急センター連絡会議への参加などがあります。また、院内の化学療法の標準化を目指し、月1回の化学療法プロトコル審査委員会を開催し、院内の化学療法レジメンを薬剤部内の化学療法センター事務局で一元管理しています。代表的な治療レジメンは他の医療機関の参考として、ホームページ上に公開されています。さらに、レジメン登録、化学療法のオーダリング、調製から看護までを一貫して管理するシステムがメディカルITセンターにより開発され、安全で効率的な治療の提供体制が整っています。平成29年度からは、内服抗がん薬のレジメン管理とセット処方による薬剤間の連携も開始しています。。

当センターのもう一つの特徴として、がん医療水準の均てん化を目指した教育・研修機能が挙げられます。東北地方のがん診療連携拠点病院や中核病院に対し、化学療法マネジメントに関するがん薬物療法研修会を開催しており、これまでに延べ150病院以上が参加しています。また、院外で化学療法プロトコル審査委員会の開催指導も行いました。さらに、アナフィラキシー対策、在宅IVH管理、レジメン審査、上腕CVポート造設、口腔ケアと栄養管理、がん薬物療法におけるバイオマーカーの講義、抗がん剤の血管外漏出対策、骨転移マネジメント、暴露対策、妊孕性温存、腫瘍循環器学や腫瘍腎臓学の基礎知識、がんゲノム医療に関する教育的DVDの作成・配信なども行い、教育拠点としての役割も担っています。令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症対策として、化学療法センターの待合室・治療室およびスタッフを2区画・2チーム制に分け、安全性を確保しました。また、がん薬物療法研修会をウェブで開催し、遠隔での研修も実施しています。

当センターは、利用患者数の増加に伴い、施設面・人員面での拡充が求められています。今後も看護師の増員や長時間治療の病棟利用を含めた運用の見直しを行い、令和6年度以降もさらなる機能向上を目指してまいります。

薬剤部長 眞野成康 教授

有効で安全な化学療法の実現に向けて

当院では、患者さんに安心してがん治療に取り組んでいただくために、がん化学療法に積極的に薬剤師が関与しています。がん化学療法における薬剤師の役割は、医学的・薬学的な観点から治療計画(化学療法プロトコール)の効果や安全性を、医師とともに審査するところから始まります。そして、それらを適切に使用できるよう管理しています。

一人ひとりの患者さんのための治療の準備は、前日に開始します。まず、注射処方を化学療法プロトコールと照らし合わせ、患者さんの基本情報(体重、体表面積、臨床検査値、アレルギー歴等)をもとに処方薬剤の投与量を確認します。さらに、過去2か月間の内用剤・外用剤・注射剤などのすべての処方薬(薬歴)を確認し、正しい投与スケジュールに基づいた治療であることや、薬の飲み合わせによる副作用についても十分に確認したうえで、必要な薬剤を取り揃えます。

治療当日には、診察に基づく投与量変更の有無を確認した後、注射剤の混合調製を開始します。ベッドサイドでは、治療スケジュール、抗がん薬の作用機序などを説明しながら、副作用発現の有無とその対処法、体調変化などについて、医師、看護師と連携しながら薬剤師が確認しています。また、安心して治療を継続できるように通常のお薬手帳とは別に、体調変化や副作用の発現状況、痛みに対処するための鎮痛薬の服薬状況等を記入できる「治療手帳」を独自に作成し、当院の医療スタッフ間で情報共有し日頃の診療に役立てています。さらに保険薬局の薬剤師との連携にも力を入れており、「治療手帳」を活用し在宅でのフォローアップの充実、副作用の早期発見・重篤化防止に努めています。

薬剤部では、がん専門薬剤師、がん薬物療法認定薬剤師を中心に、より一層の治療効果の向上と副作用の回避に向け、患者さんと一緒にお薬の効果と副作用を確認します。患者さんとの対話を通して、治療に対する不安を少しでも解消し、安心して化学療法を受けていただけるように、これからもより一層努力してまいります。

看護師長 及川千代

化学療法センターは、ベッドとリクライニングチェア合わせて35床あり、1日50~90名の治療を行っています。がん化学療法看護認定看護師1名を含む13名の看護師が、医師、薬剤師と協力しながら、安全で質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。各診療科の患者さんの抗がん剤、生物学的製剤、各種治験の投与を安全に行い、患者さんが安心して治療が継続できるよう、セルフケア指導を行っています。

看護師は、患者さんひとりひとりの治療歴や病状、アレルギー歴、身体的な情報などを確認し、薬剤師とミーティングを行い治療にあたります。化学療法など薬物療法を行うことで、様々な副作用が現れます。化学療法センターでは、患者さんに「治療手帳」をお渡しし、日々の体調を記録していただいています。「治療手帳」を通して、患者さんの体調の変化や副作用の出現に早期に気づき、在宅でのセルフケアを支援しています。また、患者さんが仕事や日常の生活を送りながら通院治療が継続できるよう、脱毛、皮膚や爪の障害など、目に見える副作用に対しての外見ケアに力を入れています。

東北地方のがん医療の中心的な医療機関として、化学療法センターでの治療件数は毎年増加傾向にあり、令和4年度は15,693件を実施しています。がん治療は長期に渡ることも多く、患者さんの社会背景、生活環境などその時々で変化するため、ひとりひとりのニーズも多様化しています。化学療法センターでは、緩和ケアセンター、地域医療連携センター、各診療科外来等と連携し、多様化するニーズに対応しています。

また、化学療法センターにおける感染症対策にも力を入れています。患者さんが安心して治療を受けられるよう待合スペースの配置の工夫や、問診票による体調確認やマスクの着用をお願いしております。ご不便もおかけしていますが、安心で安全な環境で治療を継続出来るよう、日々努めていきたいと思います。

| 平成16年4月 | 外来化学療法センター開設 |

| 目的 1.患者様サービスの向上(快適な空間での化学療法の提供) | |

| 2.安全な外来化学療法の提供 | |

| スタッフ:センター長・副(兼務医師2名)、専任薬剤師1名、専任看護師2.5名 | |

| 設備:ベット12床(リクライニング5床) | |

| 平成17年3月 | 外来化学療法支援システム運用開始 |

| 平成17年5月 | 「化学療法センター」として改組 |

| 院内で行われるすべてのがん化学療法について管理する施設としての位置づけ | |

| 平成17年6月 | 化学療法事務局を薬剤部に設置 |

| 化学療法プロトコール審査委員会の設置・開催 | |

| 院内すべての、化学療法プロトコールに関する審査の開始 | |

| 平成18年9月 | 化学療法センター新病棟移転 |

| スタッフ:センター長・副(兼務医師2名)、薬剤師5名、 | |

| 看護師6名(がん化学療法認定看護師1名含む) | |

| 設備:ベット30床(リクライニング7床)、小児治療室1室(ベット1) | |

| 平成18年10月 | 新化学療法支援システム運用開始 |

| 外来・入院すべての化学療法をカバーし、一括管理を可能に | |

| 平成19年4月 | 化学療法センター専任助教配置 |

| 平成20年7月 | 東北大学病院がんセンター下部組織に移行 |

事務局組織

設置部署:薬剤部

事務局長:薬剤部長

事務局の主な機能

①プロトコール審査委員会の運営

1)事前審査や本審査の運営実務

資料作成、委員招集

審査結果の通知、連絡窓口 等

2)プロトコール審査委員名簿の管理

②化学療法プロトコールの登録・削除

③化学療法プロトコールをホームページへ掲載

本院で実施される全プロトコール(レジメン)の有効性・安全性について文献、各種ガイドラインや研究計画書を基に審査し、より安全で質の高い化学療法の提供を目指すとともに、化学療法の実地医療と臨床研究を行う診療科を支援します。審査の手順は、診療科からの申請に対して、化学療法プロトコール審査専門部会が内容について詳細に審査し、その意見の報告を受けた化学療法プロトコール審査委員会が承認の可否について最終審査を実施します。

審査基本方針

本院内で実施される全ての化学療法(抗悪性腫瘍薬を対象、実地医療としての医療のほかメーカーまたは医師主導の治験、医師の自主的臨床試験を含む)に関して、その質、安全性ならびに効率性の確保を目的に、医学的・薬学的エビデンスに基づいて審査するものである。

委員構成

化学療法プロトコール審査委員会

医 師:

センター長 1名

副センター長 1名

診療科医師 25名

薬剤師 6名

看護師 1名(化学療法センター)

管理栄養士 1名

事務 1名

化学療法センター事務局 2名

計 38名

化学療法プロトコール審査専門部会

医 師:18名

薬剤師 6名

看護師 1名(化学療法センター)

事務 1名

化学療法センター事務局 2名

計 28名

化学療法センターは医師、薬剤師、看護師がチームを組み、患者さんのがん治療をサポートしています。

なかでも、化学療法室は患者さんが通院で抗がん剤治療を受ける場所であり、沢山の方にご利用いただいています。そこでの看護師の役割は、抗がん剤注射の点滴管理に加え患者さんが日常生活と治療とのバランスをとりながらその人らしく生きるために、個人にあった副作用対策や情報提供を行っています。

具体的には、安心して治療を受けるためにカウンセリングを行い、患者さんが治療をイメージしながら体調管理ができるよう支援します。そのためのパンフレットやDVDなどの視聴器材を充実させています。

また、治療時間が少しでも快適になるよう室内にBGMを流し、体調に合わせてベッドやリクライニングチェアーをお選びただけます。

これからも、患者さんやご家族とコミュニケーションを大切に、未来への希望を支えていきます。

化学療法センターをご利用いただく月平均延べ1,000名を超える患者さんのすべての注射薬の混合調製を適切かつ厳重に管理された環境のもとで薬剤師が行っています。抗がん薬の調製は、環境への曝露を防ぐ安全キャビネット内で、薬剤の飛散・漏出を防止する閉鎖型の薬物移送器具を用いながら無菌的に行われます。調製時には、安全性確保のために常に薬剤師2名以上による確認を行い、さらに独自に開発した「抗がん薬調製支援システム」を導入しています。システムの導入は、調製手順のナビゲーション機能による複雑な抗がん薬の調製の手順や手技の間違え防止、抗がん薬のバーコード認証、抜き取り量の重量監査を可能とし安全性を高めます。

専門性の高い複数名の薬剤師による確認とシステムの良い点を組み合わせたチェック体制を築くことで、より信頼性の高い厳重な監査を実現し、安心・安全ながん化学療法の提供に努めています。また、化学療法センターでの治療をできるだけ快適に過ごせるよう、事前の調製準備や処方チェック等の工夫を行いながら、最大で2台の安全キャビネットをフル回転させ、抗がん薬調製による待ち時間削減に日々努めています。

【治療手帳】

治療手帳は、抗がん剤を用いた化学療法を行う患者さんを対象として作成した小冊子です。

東北大学病院がんセンターで作成した動画を公開します。

医療関係者および一般の方のがん治療にお役立てください。

携帯型ポンプ(シュアーフューザー)の取り扱い(7:38)

CVポート針をご自宅で抜く手順(7:27)